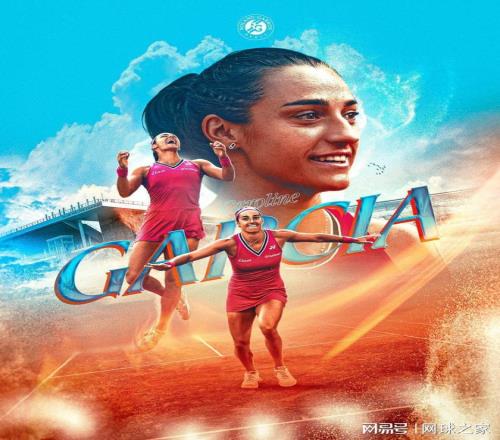

WTA1000辛辛那提第二轮,卡罗琳·加西亚最后一次以职业球员的身份走进球场。丢掉两个残酷的抢七局后,这位曾高居世界第四的法国名将结束了自己在巡回赛的最后一舞。但比比赛结果更引人注目的,是她赛后的退役宣言:“我可能已经失去继续奋斗的力气与动力。这没关系,人生总该在某个时刻转换赛道、开启新篇章。我期待新生活能为我的生命带来更多欢乐与光明。”这番坦诚告白,在强调永不放弃的体育语境中显得如此突兀又如此真实。加西亚的退役不是又一个英雄迟暮的故事,而是一个关于职业运动员生命自主权的深刻命题,当社会将奋斗神圣化为不容置疑的绝对命令时,选择退出本身就成为了一种勇敢的反抗。

职业网球堪称体育界最残酷的饥饿游戏之一。数据显示,WTA球员平均职业生涯仅有7-8年,能在30岁后仍保持竞争力的选手不足15%。在这个由排名、积分和奖金构成的精密系统中,每位球员都是绩效主义牢笼中的囚徒。加西亚16岁转入职业,15年职业生涯中经历了手腕手术、状态低谷和排名暴跌的至暗时刻,也品尝过2017年背靠背连夺武汉、中网两站冠军,首进世界排名前十并入围年终总决赛的辉煌。她口中的“个人层面承受的巨大痛苦”绝非夸张,职业网球运动员抑郁症发病率是普通人群的三倍,每四人中就有一人曾在赛季中经历焦虑和抑郁的折磨。当加西亚说“不愿只为打网球而打网球”时,她揭示的是职业体育最吊诡的真相:那个让运动员成功的系统,往往也是吞噬他们生命意义的机器。

加西亚在采访中谈到旁人对她退役的决定不理解时说:“至今仍有人不理解我的决定。有些人会说:你还这么年轻。确实如此,但别忘了我在巡回赛征战的时间实在太长了。我经历过无数起伏,无论是技术状态或比赛成绩都遭遇过艰难时刻。个人层面承受的巨大痛苦才是最煎熬的。”这句旁人善意的劝诫,恰恰暴露了社会对运动员生命阶段的认知偏差。在传统观念中,31岁确实年轻,但对于6岁开始练球、16岁转入职业的加西亚而言,她已经在这个行业高强度工作了25年。职业体育创造了一种扭曲的时间感知:纳达尔22岁就被称为“老将”,30岁的体操运动员会被视为“活化石”。更残酷的是,职业网球孤独的运动本质,球员每年有11个月独自在全球漂泊,处理签证、伤病、时差和媒体,这种生活模式对心理的损耗远超过生理。加西亚的退役宣言中反复出现的“个人痛苦”一词,指向的正是这种系统性的精神消耗。当她说“我可能已经失去继续奋斗的力气与动力”时,实际上是在拒绝将自我价值完全绑定在职业成就上的异化状态。

在更高更快更强的奥林匹克精神笼罩下,体育界长期奉行着一种奋斗伦理的暴政。从电影《洛奇》到乔丹“最后一投”的神话,主流叙事总是将坚持到底神圣化,却很少讨论适时退出的智慧。这种文化使得萨芬娜、哈勒普等名将的提前退役引发诸多猜测,也让李娜当年“不为国家只为个人”的言论遭受非议。加西亚的特别之处在于,她公开承认了动机的消逝,这种诚实打破了运动员必须永远展现斗志的表演规则。而加西亚的“不奋斗”宣言,恰恰是对这种自我剥削逻辑的拒绝。她的选择提醒我们:当奋斗不再是自主选择而成为被强迫时,它就已经背叛了体育精神的本质。

加西亚的故事提出了一个存在主义式的命题:在职业体育这个高度体制化的领域,运动员能在多大程度上掌握自己生命的叙事权?传统上,运动员的职业生涯被预设为“崛起-巅峰-衰退”的三幕剧,而加西亚主动打断了这个剧本。她坦言“曾站上巅峰,也清楚要付出什么才能重返顶尖”,这种清醒认知让她的退出不是放弃,而是对生活自主权的重申。而当代职业运动员面临的困境是,那个被社交媒体、商业代言和排名系统异化的顶峰已经不再能滋养心灵。

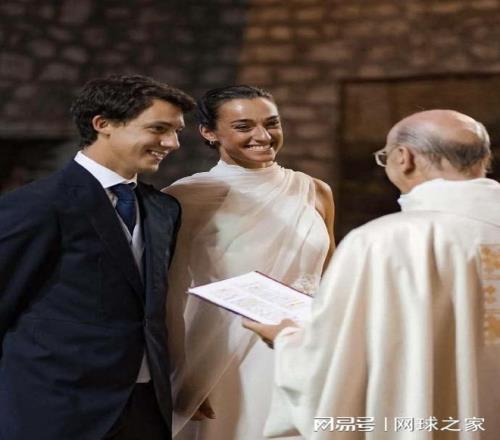

退役声明中那句“人生总该在某个时刻转换赛道”或许是最具启示性的部分。据统计,85%的职业运动员在退役后经历严重身份认同危机,而女性运动员因职业生涯更短、社会期待更复杂,面临更大挑战。加西亚对新生活的期待,展现的是一种健康的自我边界,她不准备让前网球运动员成为定义自己的唯一标签。这种态度在明星运动员中尤为珍贵,因为公众总是希望他们永远活在职业生涯的高光时刻里。挪威滑雪名将比约根退役后成为心脏病专家,NBA球星奥尼尔转型为幽默的电视主持人,这些成功案例都证明:允许运动员拥有“后运动生命”,实际上是对体育文化最好的馈赠。

加西亚的球拍已经放下,但她留下的问题仍在回响:我们是否准备好接受运动员作为完整的人,而非仅仅作为冠军生产者的存在?在一个用金牌数量丈量人生价值的世界里,她的选择勇敢地重新划定了成功的边界,有时,放下比坚持更需要勇气。当她说期待生命中的更多欢乐与光明时,这个曾用暴力正拍点亮无数球场的天才球员,或许正在为职业体育指明一条更人性的道路:在永无止境的奋斗叙事之外,永远为生活本身保留神圣的位置。(来源:网球之家 作者:Mei )

ufc直播在线观看网站

ufc直播在线观看网站

指尖上的八角笼:当格斗遇上数字时代深夜的公寓里,只有屏幕的光在闪烁。李明戴上耳机,点开熟悉的UFC直播在线观...

2025-12-12 注意形象这一块!Kanavi:还是给我化个妆吧,以前在LPL不化妆要被扣钱的!

注意形象这一块!Kanavi:还是给我化个妆吧,以前在LPL不化妆要被扣钱的!

体育资讯12月11日称 今日Kespa杯HLE成功战胜T1,赛后HLE官方放出了赛前录制内容...

2025-12-12 暗示谁呢!Homme:Kanavi你不是说给Zeus和Delight你也能赢T1吗今天是你的证明之战

暗示谁呢!Homme:Kanavi你不是说给Zeus和Delight你也能赢T1吗今天是你的证明之战

体育资讯12月11日称 今日Kespa杯HLE成功战胜T1,赛后HLE官方放出了赛前录制内...

2025-12-12 一号位哈斯卡作用在哪优势路早早先炸一溃千里XG01BB

一号位哈斯卡作用在哪优势路早早先炸一溃千里XG01BB

体育资讯12月11日称 梦幻联赛S27今天继续,中国战队XG在1-0组将要对阵老对手BB!...

2025-12-12 “这枚金牌是我们送给对方最好的礼物!”听障夫妻搭档二十年终圆梦,历史性摘得乒乓球混双桂冠

“这枚金牌是我们送给对方最好的礼物!”听障夫妻搭档二十年终圆梦,历史性摘得乒乓球混双桂冠

12月9日,广西队组合罗振邦(前右)/黄梦萍在比赛中庆祝得分 图源/残特奥会官方信息服务本报(chinatimes.net.cn)记...

2025-12-12